Beitrag von Schülerinnen und Schülern der Stormarnschule

Auch in Ahrensburg sind in den Jahren 1933 bis 1945 Menschen dem NS-Regime und seinen Funktionären zum Opfer gefallen. Die Familie Rath war Teil dieser Menschen.

Wir befinden uns in der Nähe des Hauses der Familie Rath hier in der Waldstraße 8.

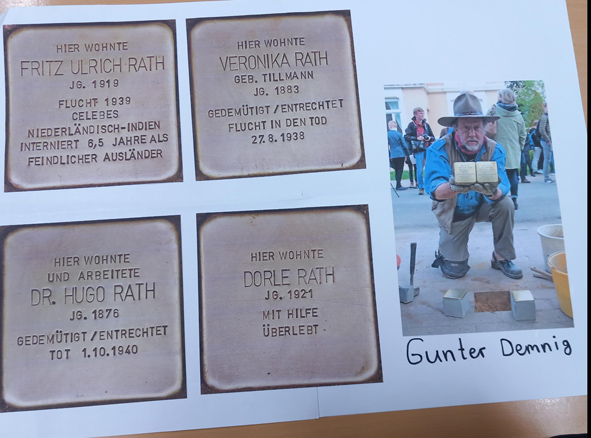

Die Familie Rath wurde entrechtet und gedemütigt. Vier Stolpersteine gedenken der Familie Rath: der Mutter Veronika, des Vaters Dr. Hugo Rath und der Kinder der beiden, Fritz Ulrich und Dorle.

Diese Stolpersteine wurden im Frühjahr 2016 vor dem Hauseingang der ehemaligen Residenz und Praxis der Familie Rath von dem Kölner Bildhauer Gunter Demnig verlegt.

Die Stolpersteine stehen für das grauenvollste Kapitel der deutschen Geschichte und gedenken seiner Opfer individuell. Sie rufen zum Erinnern und Nie-Vergessen auf.

So wie Demnig sagt: „Man stolpert nicht und fällt hin, man stolpert mit dem Kopf und mit dem Herzen.“

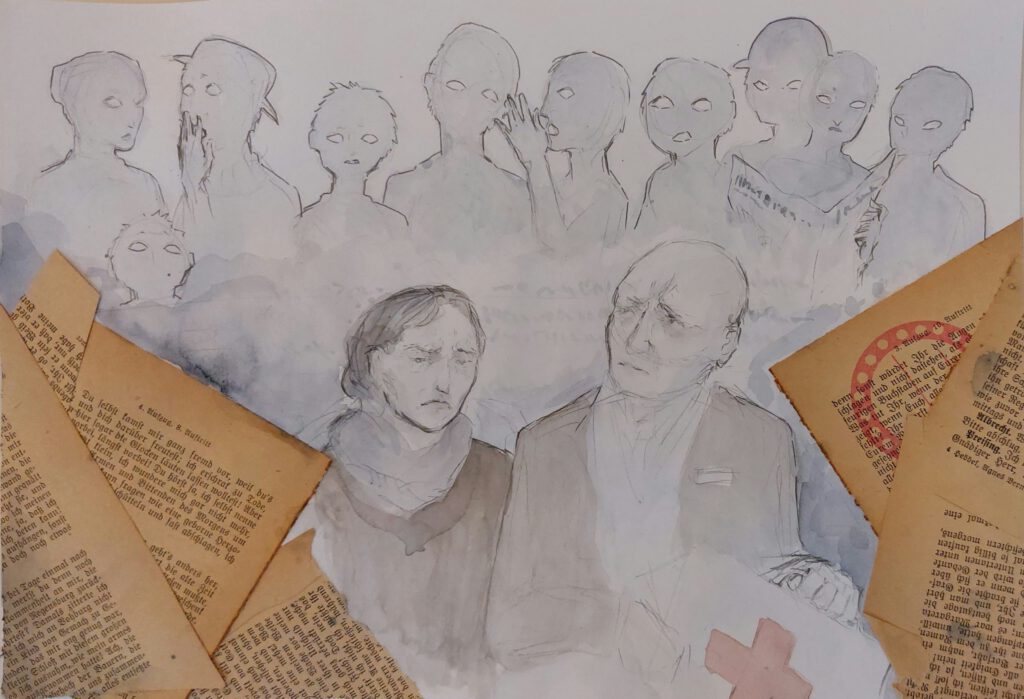

Die Familie Rath, bestehend aus Dr. Hugo Rath und seiner Frau Veronika, ist ein tragisches Beispiel für die Verfolgung von jüdischen Mitbürgern im national-sozialistischen Deutschland.

Dr. Hugo Rath, ein angesehener Bürger Ahrensburgs, wurde Opfer einer unmenschlichen Denunziation, die ihn nicht nur in berufliche und persönliche Gefahr brachte, sondern ihm auch seine gesamte Existenzgrundlage entzog. Es wurden Opfer- und Täterrollen verdreht, was die Grundlage für eine politische Verfolgung bildete.

Die Denunziation führte zu einer zunehmenden Isolation der Familie, sowohl auf gesellschaftlicher als auch auf wirtschaftlicher Ebene. Besonders schwerwiegend war hier der psychische Druck auf Veronika Rath, die jüdischer Abstammung war und sich nach dem wachsenden Hass, der zunehmenden Verfolgung und der Aussicht auf eine unsichere Zukunft im Alter von 55 Jahren 1938 das Leben nahm. Ein solches Schicksal ist kein Einzelfall. Der Fall der Familie Rath steht für das Schicksal vieler jüdischer Bürger in Deutschland, die, obwohl sie einen großen Beitrag für die Gesellschaft leisteten, verhasst, verfolgt und getötet wurden.

Der Fall der Raths illustriert nicht nur die grausame Ausgrenzung durch Denunziation und politische Verfolgung, sondern auch die zerstörerische Wirkung dieser Maßnahmen auf das soziale und wirtschaftliche Bestehen der Betroffenen.

Die antisemitischen Gesetze, die mit den Nürnberger Gesetzen 1935 verschärft wurden, führten dazu, dass auch in dieser Stadt, in Ahrensburg, immer mehr ehrbare jüdische Bürger in Existenznot gerieten, was nicht selten in Tod und wirtschaftlichem Ruin endete.

Mit der Familie Rath und deren Einfluss in Ahrensburg wird die unmenschliche Realität des damaligen Lebens verdeutlicht. Eine grausame Realität unter einem nationalsozialistischen Regime, in dem politische Verfolgung, Ausgrenzung und strukturelle Denunziation das Leben vieler zerstörten, so auch das der Familie Rath. Vor diesem Schicksal schützte auch nicht Dr. Raths Arzttätigkeit und seine Bereitschaft, stets anderen Mitbürgern zu helfen.

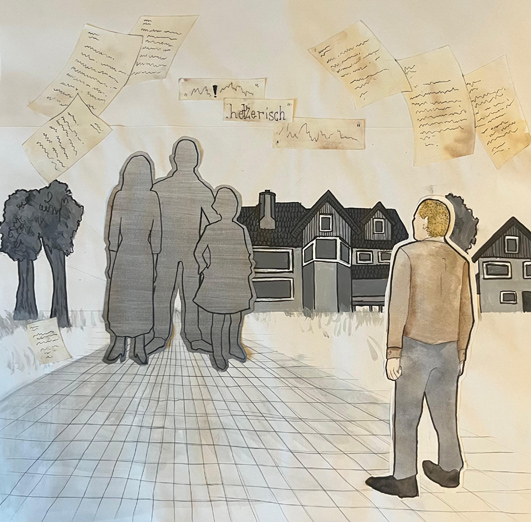

Ein weiterer Aspekt der Denunziation der Familie Rath war die Rolle der Ahrensburger Gemeinde in dem Verfahren.

Die Raths waren eine wohlhabende Familie, welche vor der Denunziation hohes Ansehen in der Ahrensburger Gesellschaft genoss. Sie waren befreundet mit Adelsleuten wie der Grafenfamilie Schimmelmann, pflegten aber dennoch zeitgleich Freundschaften und Kontakte in der ärmeren Schicht Ahrensburgs und fanden somit in dem Großteil der Gemeinde Anklang.

Durch die Großzügigkeit der Raths in Form von Spenden, medizinischer Forschung und ehrenamtlichem Engagement in Organisationen wie dem Deutschen Roten Kreuz oder durch Veronika Raths Arbeit im Frauenverein für arme Ahrensburger Familien erlangten sie große Beliebtheit.

Des Weiteren unterstützte Herr Rath ein Heim für Kinder aus zerrütteten Familien in Hoisdorf und führte kostenlose Impfungen an Schulen durch. Er nutzte seine ärztliche Ausbildung, um Reichen als auch Bedürftigen zu helfen.

Die Denunziation traf Veronika besonders stark, sie schottete sich von ihrem sozialen Umfeld ab. Sie wird Opfer der antisemitischen Einstellung ihrer Mitbürger; in den erhaltenen Briefen wird die ablehnende Haltung der Familie von Bargen gegenüber Juden klar, man degradiert Veronikas persönlichen Wert aufgrund ihrer Abstammung. Auch glauben die Denunzianten der Raths in das Privatleben der Familie eindringen zu dürfen. Herr Rath wurde aufgefordert, sich von Veronika zu scheiden.

Die Denunziation Hugo Raths und dessen Aussagen wurden bewusst in Ahrensburger Kreisen öffentlich gemacht, was unter anderem zur Folge hatte, dass zunehmend weniger Patienten seine Praxis besuchten. Trotz alledem wollten laut Überlieferungen die Freunde der Raths diese unterstützen; man geht davon aus, dass besonders Dorle Rath, die in Ahrensburg blieb, Hilfe von ihren Freunden bekam. Ob dies der Wahrheit entspricht, bleibt unbekannt.

Trotz des großen bekannten Freundeskreises der Familie Rath wandten sich die ehemaligen Unterstützer während der Denunziation der Familie von ihr ab, die Gemeinde bot ihr keinen Rückhalt.

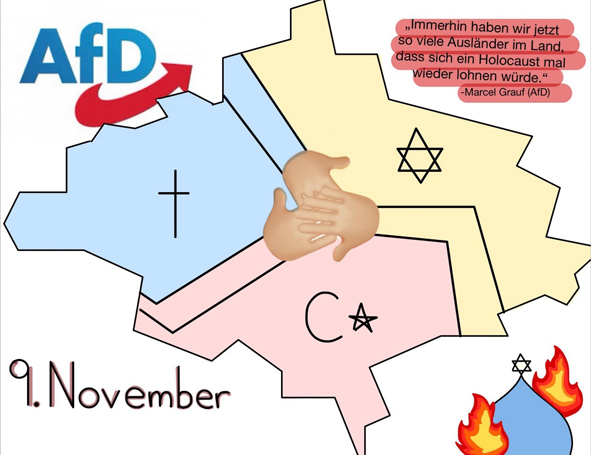

Der 9. November ist nicht nur bundesweit ein bedeutsamer Gedenktag, sondern auch hier in Ahrensburg sehr wichtig.

Carl Otto von Bargen war der Landgerichtsdirektor von Ahrensburg. Er war verheiratet mit Hertha von Bargen und hatte zwei Töchter namens Gertrud und Lisi von Bargen.

Am 23. September 1935 kam es zu einem Hausbesuch von Dr. Rath im Haus der von Bargens, da Lisi von Bargen erkrankt war. Nach der Untersuchung kam es zu einem Gespräch zwischen Dr. Rath und Hertha von Bargen, wo es zu einem Streit bzw. einer Meinungsverschiedenheit kam.

Im Laufe des Gesprächs erklärte Dr. Rath sein Unverständnis gegenüber der judenfeindlichen Politik Deutschlands, was Frau von Bargen als „empörend“ und „hetzerisch“ empfand und bemerkte, wenn sie das melden würde, „käme er ins Konzentrationslager“.

Infolgedessen kam es zu einem längeren Briefverkehr zwischen den von Bargens, den Raths und zuletzt auch dem Bürgermeister, dem Landrat und dem Oberstaatsanwalt in Altona.

Herr von Bargen schreibt zunächst, die strafrechtliche Relevanz des Falles sei zu „gering“, als dass der Fall an die Staatsanwaltschaft übergeben werden müsse. Er wolle ihm zuerst seinen Auslandspass abnehmen, um zu verhindern, dass Dr. Rath ins Ausland reist. Nach einem Verteidigungsbrief seitens Dr. Rath allerdings schreibt von Bargen jedoch, er sei ein komplett „verjudeter Deutscher“ und hätte somit sein Recht auf ein Entgegenkommen „verwirkt“. Daraufhin übergab er den Fall dem Oberstaatsanwalt und brachte den Fall dann doch vor Gericht.

Dies verdeutlicht noch einmal die Verlogenheit der ganzen Denunziation und das ganze scheinbare „Entgegenkommen“. So lügen könne nur ein Mann, dessen Seele vom „jüdischen Gift“ zerfressen sei, und auch Veronika Rath wurde immer wieder diskreditiert, da sie jüdischer Herkunft war.

Im Verlauf des Strafverfahrens und des zunehmenden Drucks auf die Familie nimmt sich die jüdische Frau Veronika Rath 1938 das Leben. Nach dem Tod seiner geliebten Frau stürzt Dr. Rath in eine Alkoholsucht, an deren Folgen er 1940 schließlich stirbt.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wanderte Fritz Ulrich 1948 in die USA aus, Dorle Rath dagegen wohnte bis zu ihrem Tod 1989 in Ahrensburg in dem Haus in der Waldstraße 8.

Die Bedeutung eines Gesprächs, egal wie es jetzt genau abgelaufen ist, ist in diesem Zusammenhang extrem. Wie ein Gespräch in der Lage war, eine Familie zu zerstören und zwei Menschen in den Tod zu stürzen, zeigt den schieren Irrsinn der Nazi-Diktatur noch einmal deutlicher. Wir sind in Gedanken bei den Menschen, die unter dieser schrecklichen Unterdrückung leiden mussten.

„Immerhin haben wir jetzt so viele Ausländer im Land, dass sich ein Holocaust mal wieder lohnen würde.“ – Chatprotokoll Marcel Grauf.

Das ist ein Zitat, von dem man meinen könnte, es stamme aus der NS-Zeit. Tatsächlich aber wurde es in einem geleakten Chat-Verlauf eines AfD-Mitarbeiters veröffentlicht. Ein Einzelfall? Keineswegs. Diese Aussage ist nur eine von vielen und verdeutlicht, wie Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit heute wieder aufkeimen.

Heute, über 80 Jahre nach der Reichspogromnacht, stehen wir erneut vor einer bitteren Realität: Hetze und Rassismus scheinen in Deutschland wieder salonfähig zu werden. Haben wir wirklich nichts aus unserer Geschichte gelernt? Wie kann es sein, dass solche Worte, die an die dunkelsten Zeiten erinnern, wieder Platz finden – und nicht nur am Rand, sondern in der Mitte unserer Gesellschaft?

Die Reichspogromnacht vom 9. November 1938 war eine Nacht des Schreckens. Synagogen brannten, jüdische Geschäfte wurden geplündert, Menschen erniedrigt und ermordet. Es war der Vorbote der grausamsten Verbrechen der Menschheits-geschichte.

Und heute? Wir sehen, wie die Erinnerung daran verblasst, wie Menschenfeindlichkeit und Hass wieder Einzug halten. Angriffe auf Synagogen, Beleidigungen und Gewalt gegen Minderheiten – es passiert erneut vor unseren Augen. Werden wir wirklich wieder zusehen?

Wir dürfen das nicht zulassen! Die Erinnerung an die Reichspogromnacht muss uns mahnen, wachsam zu sein.

Worte sind mächtig, sie sind oft der erste Schritt zu Taten. Wir wissen alle, wohin das führen kann.

Es ist an der Zeit, unsere Stimme zu erheben, gegen jede Form von Rassismus und Menschenfeindlichkeit. Freiheit und Würde – das sind Werte, die hart erkämpft wurden und die wir verteidigen müssen.

Lassen Sie uns – im Gedenken an die Opfer der Reichspogromnacht – wachsam bleiben. Lassen Sie uns handeln. Denn wer schweigt, macht sich mitschuldig.